Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.

‘A poesia é a vacina da alma’, diz Aleilton Fonseca sobre novo livro

Com lançamento de poema épico sobre a pandemia, autor comemora quatro décadas de literatura

-

Kátia Borges

Publicado em 20 de fevereiro de 2021 às 07:00

- Atualizado há 2 anos

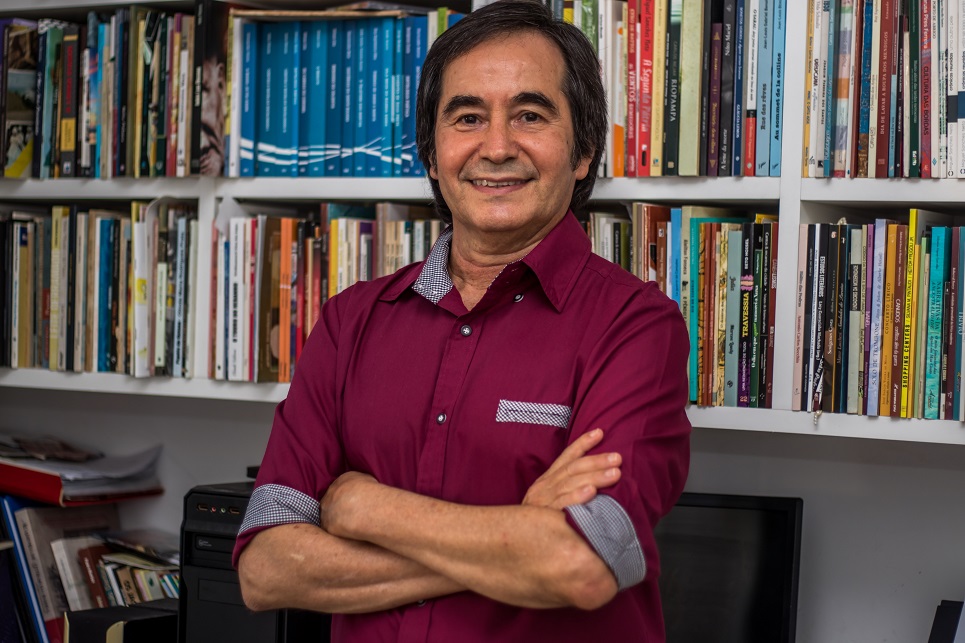

Em meio a uma epidemia mundial, o escritor baiano Aleilton Fonseca, 61 anos, chega a quatro décadas de uma carreira literária iniciada em 1981, com a publicação de Movimento de Sondagem, editado pela Coleção dos Novos, coordenada pelos poetas Myriam Fraga e Claudius Portugal. No próximo dia 26, ele lança pela editora Mondrongo A Terra em Pandemia, livro que celebra a data e que, ao mesmo tempo, convoca a uma reflexão lírica sobre o tempo que vivemos.

Ficcionista reconhecido no Brasil e na Europa, por seus romances e contos, Fonseca retorna à poesia, que marcou a sua estreia, compondo um poema épico dividido em cinco partes, que dialoga diretamente com o clássico The Waste Land, de T.S. Eliot. Nessa entrevista, o escritor, que também é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) e membro da Academia de Letras da Bahia, fala sobre seu processo criativo.

Quem é - Aleilton Fonseca nasceu em 1959 na cidade de Firmino Alves, Sul da Bahia, cresceu em Ilhéus e reside em Salvador. Escreve ficção, poesia e ensaios. Graduado em Letras (Ufba), tem mestrado (UFPB) e doutorado pela Universidade de São Paulo. É professor da Uefs. Livros publicados: O desterro dos mortos, O canto de Alvorada, Les marques du feu (França).

Este ano você comemora quatro décadas da estreia em livro, com Movimento de Sondagem (poesia), pela lendária Coleção dos Novos da Funceb, em 1981. Muito embora tenha desenvolvido uma carreira consolidada como ficcionista, inclusive fora do Brasil, é à poesia que retorna em seu novo livro. Sente que o lirismo o convocou?

Na literatura é muito importante estrear bem. A Coleção dos Novos me deu o estímulo inicial que ainda hoje me faz seguir em frente. Ao longo desses anos, venho me movimentando entre a poesia, a ficção e o ensaio. E agora, mais uma vez o lirismo me tocou, como uma energia necessária para o enfrentamento de um cotidiano insólito, em meio à pandemia. Quando superei a perplexidade, a angústia e o silêncio das semanas iniciais, a ideia de escrever o poema surgiu e me trouxe alívio e alento.

Era preciso exorcizar o perigo e o medo do vírus. O remédio veio através da potência da palavra, em estado de poesia. Entretanto, o poema pandêmico não poderia ser uma impressão apenas pessoal, mas sim um discurso poético abrangente, híbrido, plural, dialógico, no qual o lirismo pudesse se associar ao trágico e ao dramático para demonstrar, com certa gravidade solene, a face frágil e agônica da Terra devastada pelo coronavírus. A poesia é a vacina da alma.

Só a poesia daria conta do que atravessamos em nossa época?

A pandemia impactou brutalmente o modus vivendi contemporâneo. Mostrou a extrema liquidez das estruturas, em que tudo se esvai e se dilui em caos. Em pouco tempo, desconstruiu conceitos, certezas, planos, sonhos. Destruiu pessoas, empregos e projetos de vida. Impôs um “novo normal” quase impraticável. Redefiniu a noção do que significa viver, morrer ou sobreviver na crise. Sem dúvida, são questões que podem ser representadas na ficção, no drama, no cinema.

Mas a poesia vai além, porque é oracular e tem um grande poder de revelação. Todo poema é uma epifania, um jogo divinatório com os sentidos das palavras. O discurso lírico extrapola os limites, pois seus efeitos se expandem pela polissemia das metáforas, pelo alto grau de sugestão e abrangência de sua linguagem. O poeta pode dizer tudo que sua imaginação cria, pois opera em sintonia com a percepção de todos. Ele acessa o inconsciente coletivo e desvela aquilo que as outras pessoas também sentem sem o perceber.

Em sua perspectiva, qual a importância da Coleção dos Novos para a literatura baiana?

Após 40 anos, podemos afirmar que a Coleção dos Novos foi um brilhante projeto, renovador e seminal, idealizado e executado pela saudosa poeta Myriam Fraga, em 1981-82, no âmbito da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Seu mérito foi lançar na cena literária 14 escritores estreantes que iriam constituir o cerne da chamada geração 80-90 na literatura baiana, em poesia, ficção e ensaio.

Alguns nomes tornaram-se referências dessa geração, como Carlos Ribeiro, Mirella Márcia, Roberval Pereyr, Dalila Machado, Marcos A. P. Ribeiro, Washington Queiroz, Iderval Miranda. Myriam Fraga foi considerada a madrinha dessa geração tão marcante e produtiva na literatura, nos meios universitários, nas academias.

Como vê hoje a cena literária contemporânea em nosso estado?

Na Bahia, há excelentes escritores e editores, no entanto, são poucas as políticas públicas de apoio efetivo à divulgação literária e à formação de leitores. Isso obriga os escritores a buscarem apoio e reconhecimento fora do estado, tornando suas carreiras mais difíceis. Muitos produzem excelentes obras que são editadas de forma quase amadora, com tiragens muito reduzidas, restritas a um punhado de amigos leitores.

Esse potencial precisa ser melhor aproveitado pelo estado, para elevar sua cotação e seu prestígio no mundo editorial do país. São exemplos desse potencial os autores premiados, como Itamar Vieira Junior, Clarissa Macedo, Lívia Natália, Franklin Carvalho, Roberval Pereyr, João Filho, Marcus Vinicius Rodrigues. Na Bahia, precisamos de um plano institucional de valorização da nossa literatura.

A Terra em Pandemia talvez seja a primeira obra literária mais extensa sobre o que vivemos desde março de 2020. O que o impulsionou a compor este longo e devastador poema épico?

Desde que entrei em quarentena severa, passei a acompanhar as notícias e os efeitos da pandemia pela mídia e pelas redes sociais. Passei dias e dias perplexo, calado, diante da TV. A partir de abril, recebi convites para falar de literatura e pandemia, através de lives. Isso me despertou para a necessidade de ler e de falar sobre o assunto, no campo literário. Havia um incômodo interior, uma necessidade de expressar uma percepção, uma opinião, uma crítica, uma esperança.

Senti que era preciso escrever um poema longo, crítico, como relato e denúncia. O vírus encontrou um cenário propício à sua ação extensiva e letal. Há todo um conjunto de equívocos que torna o meio ambiente insalubre e vulnerável às enfermidades, com as gritantes desigualdades sociais, os sistemas de saúde precários, a pobreza crônica, a dura luta pela sobrevivência. Falta conscientização, sobram crendices anticientíficas, negacionismos, acirramento ideológico, preconceitos, desinformação, ignorância. O vírus é criação da natureza; mas a gravidade da pandemia é consequência do mau gerenciamento das questões sociais.

Como se deu o processo de criação e composição do poema, que se expande em referências e imagens avassaladoras?

Quando decidi escrever sobre a pandemia, senti necessidade de reler The Waste Land (1922) de T. S. Eliot, um dos poemas que mais admiro. Eu reli o texto original em inglês e a excelente tradução de Ivan Junqueira. Daí comecei a escrever em diálogo direto com o seu texto, a sua estrutura, as suas imagens, numa espécie de transcriação temporal. Para mim, o poema de Eliot não se limita a uma alusão aos destroços da Primeira Guerra Mundial, mas também a uma terra arrasada pela pandemia de influenza, vírus (H1N1), de 1918-1920, que infectou e matou milhões de pessoas.

Um século depois, uma nova pandemia torna o poema de Eliot uma leitura contemporânea, com a qual é possível dialogar, atualizando-se o seu cenário de perplexidade, dor e destruição. A partir daí, o meu texto fluiu e o diálogo intertextual incorporou várias passagens de autores clássicos e contemporâneos.

A releitura de The Waste Land lhe trouxe o sentido da terra devastada na qual sobrevivemos?

O poema de Eliot configura um ambiente em que os paradigmas estão destruídos, e só sobram as ruínas, o vazio e a desolação. A terra é árida e estéril, como um grande cemitério. Mas o poeta tenta, a partir dos escombros, construir um mosaico de múltiplas possibilidades formais e temáticas.

Sua técnica se define pela montagem e pela fragmentação intertextual, em que os sentidos são móveis e inexatos. Nada é dito, tudo é sugerido no texto e supostamente referenciado nas notas de rodapé. As imagens do rio, do jogo de xadrez e do trovão marcam esse ambiente de fluidez e impacto, incertezas, diluição e sortilégio. Cem anos depois, foi possível confrontar a técnica do poema para configurar a terra arrasada pela nova pandemia, mostrando o sentido real do mundo no qual sobrevivemos como seres frágeis e precários.

Como se deu a construção desse diálogo com Eliot?

O diálogo começa com a leitura do texto de Eliot, para confrontá-lo com a realidade atual. Inicialmente, eu me apropriei de sua estrutura como um paradigma de escrita. O primeiro canto é eliotiano, desde o título, “O enterro dos mortos”.

Já a partir do segundo canto, o meu poema começa a se distanciar gradativamente da fonte, a fim de configurar o tema da pandemia de forma mais original. Os procedimentos de Eliot funcionam como sugestões que se decompõem e se transformam no processo de composição do novo poema. Mantém-se a rede de citações, porém de forma ordenada, em justaposições intertextuais.

A fragmentação passa a ser tópica, em meio às estrofes regulares, em décimas. O contexto é multiplicado como um mosaico que representa o espaço de devastação do vírus.

A banalização da mídia fez com que perdêssemos o sentido real do que seja uma tragédia?

Ao que parece, grande parte da humanidade se acostumou com a tragédia cotidiana a que assiste como espetáculo. Diante de fatos graves, a indignação pública é passageira e televisiva. Daí a banalização da morte, as explosões de violência, os maniqueísmos ideológicos, a asfixia dos valores humanistas, a imposição brutal da lógica do mercado, a reificação das relações, a fragilidade das democracias. Há uma epidemia de ódios às alteridades. São visíveis o declínio das culturas e os sinais da barbárie. O projeto, aliás frustrado, do século 20 esgotou-se. Mas a humanidade precisa tentar pactuar um novo projeto.

Há um trecho de A Terra em Pandemia no qual você aborda nossa pretensa e tola segurança de futuro. Como se sente agora diante da ideia de futuro o escritor de 1981?

A vida flui e a experiência se acumula. Na altura dos 60 anos, muitos fatos que estão nos livros de história fazem parte de nossa biografia, porque os vimos acontecer, os testemunhamos e sofremos seus efeitos. Disso resulta uma visão crítica; e uma capacidade de avaliar situações e se posicionar diante da realidade presente. Temos razões para desconfiar do futuro, mas sabemos que é preciso tentar construí-lo para todos, como uma herança digna às novas gerações. Costumo dizer que o futuro é amanhã, e o depois de amanhã é sonho.

Qual é o destino que se desenha como espaço da literatura em nossa terra devastada?

O mundo e a vida instauram-se pelo verbo. Seja na terra edênica, seja na terra devastada, a literatura exerce seu ofício milenar de reconhecimento, celebração, crítica, denúncia e conscientização. Ela registra e dá fé. Enquanto houver vida, haverá narrativa, drama e poesia. Em tese, a literatura é, como a esperança, a última que morre. Mas é imortal.