Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.

"Alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos de Jesus", diz escritora baiana

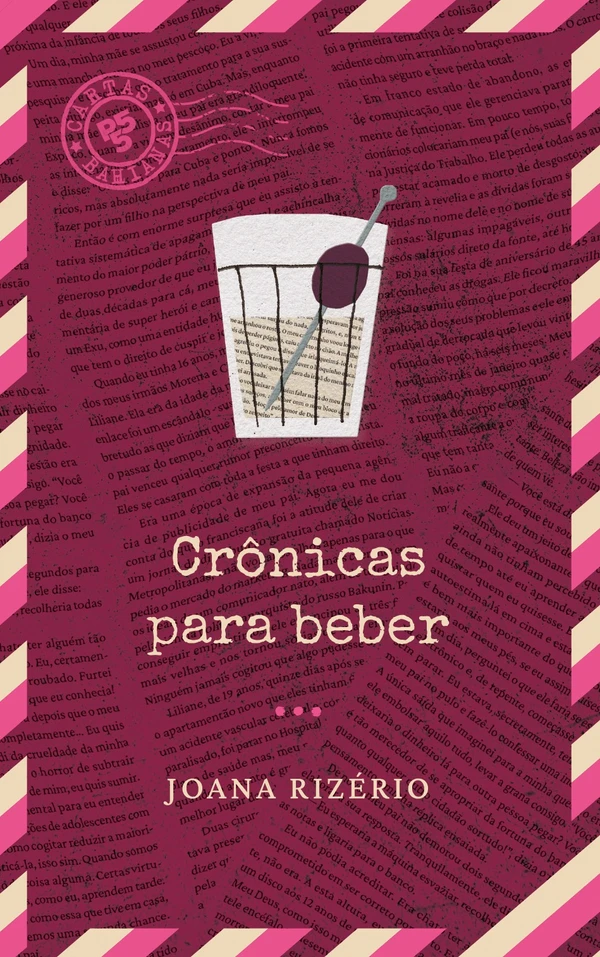

Confira entrevista exclusiva com Joana Rizério e os detalhes do lançamento do livro "Crônicas para beber", hoje (28), no Rio Vermelho

-

Flavia Azevedo

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 08:00

Hoje (28), Salvador recebe o lançamento de “Crônicas para beber” (P55 Edição), o mais novo trabalho da jornalista e escritora Joana Rizério. Depois do impacto de “Na Pior, em Berlim, Londres e Salvador” (2023) - um relato visceral de sua “descida ao inferno” em um surto psiquiátrico -, Joana agora apresenta uma coletânea de textos que operam na fronteira entre o confessional e a crônica de costumes. Com um domínio técnico elogiado por nomes importantes da literatura nacional, a autora, mais uma vez, encara temas delicados. Em “Crônicas para beber”, a autora disseca o assédio, o luto, a religiosidade baiana e a biologia feminina com uma honestidade que beira o desconcertante. Nesta entrevista exclusiva, Joana explica como transformou a vulnerabilidade em autonomia narrativa, fala sobre ética e, entre outras coisas, mostra que escrever pode ser um ato de sobrevivência psíquica.

Flavia Azevedo - Em “Na Pior”, seu segundo livro, você narra a “descida ao inferno” em um surto psiquiátrico. Como foi o processo de transição dessa narrativa de dor para a escrita de “Crônicas para beber”, que parece celebrar a vida?

Joana Rizério - Não há lastro de comparação. Enquanto eu lavrei o Crônicas para beber como quem saboreia cerveja e lambreta miúda sob o sol de Moreré, o Na pior em Berlim, Londres e Salvador foi escrito do fundo de um poço de abandono, culpa e vergonha. A vantagem de se estar neste lugar é que nada pode piorar. Mesmo assim, quando Gonçalo Silva Junior, da editora Noir, propôs que eu escrevesse sobre a minha “morte em vida”, eu recusei. Eu não queria sair do armário. Até meu psiquiatra falava para eu me esconder do mundo. Certa noite, Gonçalo me liga, pede o meu Pix e me transfere uma bolada para eu escrever minha história. Eu amargava anos de desemprego decorrentes da reputação de jornalista maluca e não tinha um conto no bolso. De repente, pensei: o que tenho a perder? Sem convicção de um bom resultado, contei o que aconteceu desde a agressão que sofri em Berlim até a sexta ou sétima internação involuntária em manicômios. Achava que seria alvo de mais chacota, mas a repercussão foi puro carinho, validação e tiragem esgotada.

F - Escrever autoficção é meio “terapêutico” no sentido de que lhe permite revisitar momentos e ressignificar situações que, na vida real, trouxeram dor?

J - Para alguém que passou por expropriações violentas de narrativa, tecer a própria versão sobre o que aconteceu é mais do que terapêutico, é uma questão de vida ou morte. Acho que escrevemos histórias dolorosas assim quando todos os outros tipos de denúncia falharam e a cumplicidade com o leitor é a única boia de salvação. Mas, sim: eu me beneficiei muito mais de ter escrito sobre a minha vida do que em dez anos de terapia com psicólogos.

F - Ainda sobre autoficção: você descreve seu pai como o “melhor pai do mundo”, mas também narra a derrocada dele com as drogas e as dívidas que recaíram sobre você. Isso tudo é muito íntimo e esse não é o único exemplo. Como é o processo ético e criativo de transformar figuras familiares tão próximas em personagens literários complexos? Acontece de as pessoas que convivem com você manifestarem medo de virar personagens?

J - É um pouco como o filho adolescente que revela para os pais que experimentou maconha para fazê-los sossegar na crença de que conhecem os seus piores segredos. As palavras de minha mãe, quando terminou de ler o Na pior, foram: “Pegou leve, hein?”. Ela sabia que eu não havia contado tudo. Embora não pareça, eu não exponho muito mais do que a ponta do iceberg ao falar dos outros. Talvez, por isso, as pessoas que trago para as minhas narrativas geralmente reagem bem ao que escrevo. Eu queria instaurar a paz definitiva quando falei sobre minha irmã no Instagram em um post que, inesperadamente, furou a minha bolha de seguidores e atingiu quase meio milhão de pessoas, há pouco menos de duas semanas. Eu fui achincalhada, me chamaram de tóxica e narcisista, mas deu certo e nossa relação atingiu outro patamar de profundidade. No caso do texto de meu pai, nada do que foi exposto já não era do conhecimento geral, em forma de fofoca. Foi um resgate de reputação, em última análise. Faltava, talvez, um olhar apaixonado e um contexto que explicasse por que a sua história teve aqueles terríveis desdobramentos.

F - Você narra um encontro tenso com o cineasta Cláudio Assis e critica o olhar “fetichista” sobre as mulheres no filme dele. Como você define o seu conceito de “elegância” na escrita ao trazer personagens reais e tratar de temas que beiram a “miséria humana”?

J - Não sei se cumpro, no que escrevo, a minha ideia de elegância, rs. Tento “não passar a perna” no leitor, não subestimá-lo, não enganá-lo ao não puxar a brasa para a minha sardinha e revelar as tantas vezes em que fui vil. Eu creio inaugurar, com a escrita sobre mim, um canal de profundidade que só experimentei ao ler as melhores e mais honestas peças de literatura. Sem doação e sinceridade, não acho que seja possível atingir qualquer nível de qualidade.

F - No novo livro, você fala da “dívida de caruru” e da “magia” de ser gêmea. Qual o papel da religiosidade ou da espiritualidade pra você?

J - O candomblé me ajuda a lidar com o que eu não consigo entender ou aceitar, como a morte. Eu busquei muitas religiões, e nenhuma delas pareceu ser mais do que uma tentativa mecânica de alguém que perseguia recrutamento e dominação. Candomblé é a única crença que faz sentido para mim. E Jesus Cristo, claro. Acho que alguém deveria começar uma religião baseada nos ensinamentos deste cara tão maravilhoso.

F - Em “Crônicas para beber”, também há uma crônica sobre a Síndrome do Choque Tóxico e a menstruação. Por que você acha que temas tão corriqueiros na vida feminina ainda são “escondidos” e tratados como tabu?

J - A experiência da mulher é uma jornada marcada pela vergonha. O mundo se beneficia deste lugar onde somos colocadas. É mais fácil sermos dominadas se somos constrangidas por tudo: se escolhemos ser mães, se escolhemos não ter filhos, se colocamos botox, se envelhecemos ao natural, se casamos, se ficamos solteiras… Se homens menstruassem, seria superchique andar por aí com uma mancha vermelha nos fundilhos da calça.

F - Em “Jornal da Morte”, você critica o “mau jornalismo” que busca apenas o óbvio nos velórios. Para você, a crônica literária é uma forma de resgatar o que o jornalismo factual acaba perdendo?

J - Com toda a certeza. O jornalismo que apenas responde àquelas seis perguntinhas (o quê, como, quando, quem, onde e por que) funcionou muito bem quando o espaço do papel era insuficiente para tudo o que se precisava noticiar. Com o espaço infinito que propõe a internet, a história pode ser mais robusta - embora, infelizmente, raramente seja, não sei bem o porquê. Aprendemos a buscar a imparcialidade ao fazer uma reportagem, mas já está mais do que provado que ela é uma ilusão. Somos de carne e osso, nos envolvemos com a história, é natural que transfiramos nossa humanidade para os relatos. A crônica como gênero jornalístico é sobre isso. É assumir o olhar humano sobre o trivial. Além de tudo, é tratar o leitor com um pouco mais de dengo ao oferecer um modo de escrita menos hermético e mais saboroso.

F - Você cita autores como Jorge Luis Borges, Fernando Pessoa e Milton Hatoum, que inclusive elogiou seu domínio da arte da crônica. Como o diálogo com esses “mortos e vivos queridos” ajuda a validar a sua própria história?

J - Quando, por exemplo, Borges diz que o autor só se livra de uma obra quando a publica, ele conversa com todos os escritores do mundo, sejam eles bons ou ruins. Editaríamos interminavelmente os nossos trabalhos se não houvesse o momento de ruptura que é a exibição deles ao mundo. Com isso, quero dizer que mesmo os autores mais consagrados sofrem as mazelas de escritores praticamente anônimos, como eu.

F - Você narra um episódio divertido e tenso sobre a confusão entre “auto” e “alto-falante”. Em um mundo invadido pela IA, inclusive na literatura, daqui a pouco esses “erros” nem irão mais existir. Que “erros” sobrarão pra gente que escreve de verdade cometer?

J - Não acredito que erros como este vão ser eliminados pelas inteligências artificiais, que erram profusamente. Acho que estamos vivendo um deslumbramento típico de um encontro com a novidade. Também acreditamos que a televisão poria fim à rádio e que a internet enterraria, de vez, os jornais impressos. Nada disso aconteceu. Acho que encontraremos um modo de conviver com elas. O jornalismo não está ameaçado pelas IAs, a meu ver. Uma máquina poderia apurar os fatos de uma notícia sensível? Detectaria ironia, medo, emoção nas entrelinhas do discurso de uma personagem? Que entrevistado se abriria para uma máquina?

F - Em seu epílogo, você menciona que a bipolaridade lhe deu “mais saúde mental que a maioria” por obrigá-la a um autoconhecimento profundo. Depois de “beber” suas crônicas, como espera que o leitor se sinta? Mais íntimo ou mais estranho de si mesmo?

J - Eu sempre espero que o leitor goste do que está lendo, que não se arrependa do tempo que dedicou àquelas páginas. Sobre o Na pior, em específico, houve uma intenção minha muito forte de ajudar pessoas que sofreram atrocidades semelhantes às que eu passei. Porque nem todo mundo teve treinamento na escrita para conseguir elaborar e explicar o que viveu. Eu fico muito feliz quando recebo relatos de quem se beneficiou com as palavras que eu escrevi. Nestas horas, eu sinto que fui útil. Sinto que me expor valeu a pena, afinal.

Lançamento de Crônicas para beber

Data: hoje (28)

Horário: a partir das 18h

Local: Confraria do França (não confundir com Beco do França) no Rio Vermelho

Preço do livro: R$ 30

QUEM É:

Joana Rizério tem 38 anos, é soteropolitana, jornalista e autora de quatro livros: “É pegar ou largar”, “Na pior em Berlim, Londres e Salvador”, “O diabo também manda flores” e “Crônicas para beber”. Ela também atua como cronista freelancer para alguns jornais e está em busca de uma editora para negociar seu próximo livro, que será de ficção.

Por @flaviaazevedoalmeida