Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.

Qual é seu lugar de fala? Polêmica pode ensinar muito sobre representatividade

Discussão do conceito também tem a ver com ocupação de espaços

-

Ana Pereira

Publicado em 29 de agosto de 2020 às 11:00

- Atualizado há 2 anos

O que acontece quando um conceito deixa a academia e explode em discussões acaloradas nas redes sociais e em conversas em todos os espaços? Já foi assim com ‘a reparação’ e com ‘o empoderamento’, por exemplo, mas agora parece que chegou a vez do lugar de fala. É bem verdade que o assunto já está em pauta há algum tempo. Mas há cerca de um mês, ele voltou com tudo aos trendings topics de todos os papos, a reboque da crítica que a historiadora Lilia Schwarcz fez ao novo trabalho de Beyoncé, o álbum visual Black is King, e do debate que se instaurou a partir do confronto destas falas – vinda de muitos lugares, é bom frisar.

“Este é um conceito muito antigo, velho mesmo, um tópos da teoria do discurso e da linguagem. Não há nada de novo sob o sol”, brinca o professor e escritor baiano Muniz Sodré. Mas ele mesmo voltou ao assunto em dois vídeos curtinhos postados no Instagram, há duas semanas, e que trazem suas reflexões sobre o tema, articuladas a partir dos campos da comunicação, da filosofia e da linguagem.

Ainda às voltas com o tratamento da covid-19, Sodré conta que não tem estado muito ativo nas redes sociais. Mas se sentiu instigado a falar sobre o tema, “não como uma defesa de ninguém”, mas por achar que Lilia “ficou numa posição delicada” em seu pedido de desculpas e também para ajudar a pontuar o fato irrefutável de que “todo mundo tem um lugar de fala”.

“Nós falamos sempre a partir de um lugar construído pela linguagem e pelo discurso, portanto todo mundo tem um lugar de fala, mas não se tem um lugar de fala assim como se tem uma roupa, um sapato, uma casa. O lugar de fala não é um ponto fixo, de onde você fala ‘meu lugar é este’ e sai atirando para qualquer lado. É possível você falar no lugar de fala do outro”, afirma Muniz Sodré, que é professor da Escola de Comunicação da UFRJ, autor de vários livros na área de comunicação e cultura negra.

Novos sentidos A origem do termo lugar de fala é imprecisa, mas aparece nos estudos da comunicação e da psicanálise. A partir dos anos 80, começa a ser atrelado ao debate sobre o feminismo e sobre as minorias, em textos como O Problema de Falar pelos Outros, da filósofa panamenha Linda Alcoff, e Pode o Subalterno Falar? da indiana Gayatri Spivak.

O tema pode não ser novo, mas sua migração para a esfera pública tem mexido com algumas estruturas. Dois exemplos: a pressão sobre a escolha da cantora Fabiana Cozza para viver Dona Ivone Lara num musical sobre a sambista fez com que a artista desistisse do papel e outra atriz fosse convocada. A questão colocada era: por que não escalar uma artista “mais preta”, já que os atores negros historicamente penam para encontrar um bom papel? Recentemente, a Globonews montou uma bancada negra para falar dos protestos nos EUA e em outros países depois do assassinato do segurança George Floyd, asfixiado por um policial branco nos Estados Unidos. A iniciativa respondeu ao clamor das redes, inconformada com um time de comentaristas brancos que discutia o assunto na emissora.

No caso de Lilia Schwarcz, o que mais se leu foi a acusação de que aquele não era seu lugar de fala e de que ela queria ensinar sobre representatividade negra a uma artista negra. A parte mais polêmica do texto de Lilia publicado no jornal Folha de S.Paulo dizia que a cantora trazia uma visão estereotipada da África, “isolada e perdida no mundo com muitos leopardos e oncinhas”. E arrematava dizendo que era “melhor Beyoncé sair da sua sala de estar e tomar mais ar de realidade”. Depois de receber uma enxurrada de críticas, Lilia encerrou o assunto num post no Instagram, no qual se desculpou, dizendo que “seria melhor uma analista ou um analista negro, estudiosos dos temas e questões que a cantora e o filme abordam” para escrever o texto. “Apesar da minha carreira na área, não se está imune à dimensão do racismo estrutural e da branquitude. Errei e peço desculpas aos feminismos negros e aos movimentos negros com os quais desenvolvi, julgo eu, uma relação como aliada da causa antirracista”, escreveu a autora de livros como O Espetáculo das Raças e Racismo no Brasil.

Em meio a famosos, anônimos e militantes, chamou atenção no debate textos de professores e pesquisadores como Wilson Gomes (UFBA) e Ivana Bentes (UFRJ), que circularam na imprensa e em suas redes sociais. Em um texto crítico aos “identitários negros”, Wilson condenou o “linchamento/cancelamento” sofrido pela historiadora, afirmando que o que está por trás dos ataques é uma disputa pelo mercado epistêmico, ou seja, o universo do conhecimento dos temas da questão racial.

“Estamos vivendo uma desistência do pluralismo e da capacidade de gerar empatia. Todo mundo tem um lugar de fala. Não tem o menor sentido esta reivindicação de que só negros podem falar sobre racismo e que só mulheres podem falar sobre o feminismo. Veja o que aconteceu neste caso recente do aborto realizado na menina do Espírito Santo e o paradoxo que ele gera. Muitas mulheres são contra o aborto. A Damares teve uma atitude terrível, já o Felipe Neto, que não teria o lugar de fala, se ofereceu para pagar os estudos dela. Está é a armadilha deste conceito, quando não se leva em conta se uma fala é qualificada ou não é qualificada”, afirma Wilson.

Para o professor da Faculdade de Comunicação , os movimentos antirracismo, anti-homofobia e antimachismo, e de outras minorias, não precisam ser identitários. “Mandar outra pessoa calar a boca é inadmissível. Martin Luther King era um universalista, então havia brancos nas marchas que buscavam a igualdade. Esta estratégia não fortalece a luta pelas minorias, e só fortalece o identitarismo de direita, que é alimentado pelo excesso e pelo ódio. O racismo é também um problema dos brancos, assim como o machismo é um problema dos homens”, afirma.

Já Ivana Bentes afirma que é um exagero falar em cancelamento neste caso. “Para além da questão do lugar de fala, de uma intelectual branca dando lições aos movimentos negros e outros - hoje as falas acadêmicas são passíveis de serem refutadas ou refinadas no espaço público em diálogo com não intelectuais. Nós falávamos sozinhos ou entre pares! Então, antes de tudo, celebremos a inclusão conceitual dos não universitários e ativistas no debate público brasileiro”, convida Ivana, atual pró-reitora de extensão da UFRJ. Djamila é autora do livro O Que é Lugar de Fala (Foto: Arquivo CORREIO) O caminho da popularização Ativista da negritude e do feminismo, a empreendedora Monique Evelle foi uma das que se manifestou. “A questão não é sobre poder ou não falar. É sobre entender que você fala a partir do lugar e do contexto em que você está inserido. Um homem branco e de classe média vai ter um ponto de vista totalmente diferente do meu, que sou mulher, negra e criada num bairro popular. A questão é o protagonismo da fala”.

Monique, que tem um podcast no site UOL, diz que se posicionou por achar “bem complexa” a posição de Lilia. “Se ela, que é pesquisadora da negritude, coloca a questão desta maneira equivocada, imagine pessoas que não têm debate nenhum sobre o tema, sobre a questão racial. Mas ainda bem que a gente está falando sobre lugar de fala, pois apesar dos equívocos, ele está aí nas nossas conversas, em textões, textinhos, no áudio que a tia manda, e pode impactar positivamente as pessoas".

Nesse caminho de popularização do tema, uma peça importante é o livro O Que é Lugar de Fala, da filósofa Djamila Ribeiro, de 2017. O trabalho marca a estreia da coleção Feminismos Plurais, que reúne ensaios que traduzem para um público mais amplo conceitos como lugar de fala, interseccionalidade e racismo estrutural. No caso do livro de Djamila, para tratar do feminismo negro e das vozes silenciadas historicamente. Mas desde que o livro saiu, afirma a autora, “muitas interpretações equivocadas surgiram”.

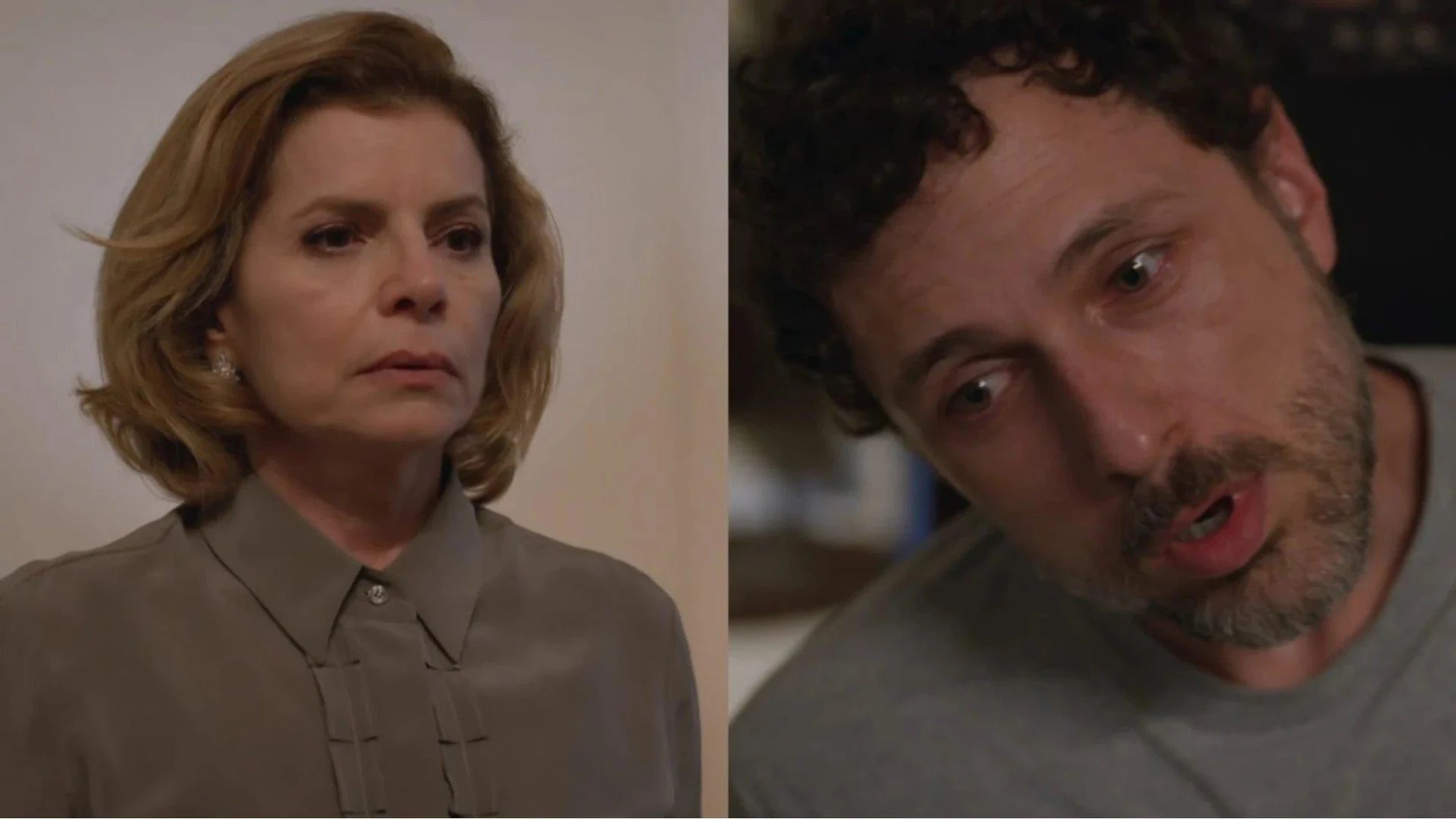

Uma delas, diz, é confundir lugar de fala com representatividade. ”Uma das maiores confusões é o conceito ser entendido como interdito, ou seja, de não poder falar. Mas estamos falando sobre o que já está posto e é ensinado, do privilégio branco de sempre definir o outro, de ter o monopólio epistêmico, e do incômodo deles em se colocar no lugar do outro”, pontua. Sobre o triângulo Lilia, Beyoncé e lugar de fala, ela diz que é um caso onde o debate se aplica bem. “Gosto muito da Lilia e respeito seu trabalho, mas do lugar social que ela vem, ela não consegue perceber que algumas questões são muito caras às mulheres negras, como mandar que elas saiam da sala de jantar, um lugar que as mulheres negras só estavam historicamente para servir”. Antônio Pitanga e Rocco Pitanga em Embarque Imediato, de Aldri Anunciação (Foto: Leto Carvalho/divulgação) Falas em primeira pessoa

Autor da Trilogia do Confinamento – que reúne os textos teatrais Namíbia, Não, Campo de Batalha e Embarque Imediato – e criador do Festival Dramaturgias da Melanina Acentuada, Aldri Anunciação afirma que prefere se referir a lugar de fala com “fala em primeira pessoa”, já que, pontua, as subjetividades negras já foram muito narradas “em terceira pessoa. Ele diz que estas e outras produções em que está envolvido, como o programa Conversa Preta, da TV Bahia, é sempre uma busca desta necessidade de fala. Aldri foi um dos apresentadores e roteiristas da atração, que teve três edições e terminou no último sábao (29).

“Estes trabalhos são frutos de uma reflexão sobre a importância deste conteúdo que a gente consegue produzir a partir deste lugar de fala. É importante que pessoas que pensem ou se aproximem desta questão tenham generosidade de entender que não é apenas uma questão de formato, é antes de tudo uma questão de conteúdo”, destaca.

No caso do festival, que acontece anualmente e reúne dramaturgos, encenadores e pesquisadores negros, Aldri explica que a ideia é discutir poéticas, formatos e conteúdos produzidos “em primeira pessoa”. “O festival é uma válvula de escape e um espaço de escoamento deste conteúdo que não têm espaço de reverberação (na imprensa, no cinema, na televisão). Quase toda ficção produzida sobre a negritude passa por um olhar não negro. É válido, mas desequilibra. Tentamos dar equilíbrio neste lugar, neste jogo de força e produção”.

Narrando suas vivências em livros como E Se Eu Fosse Puta? (Hoo Editora/contos) e Vida Trans: A Coragem de Existir – A Luta dos Transgêneros Brasileiros em Busca por um Espaço Social (Astral Cultural/ensaio) a escritora transexual paulista Amara Moira afirma que gosta da maneira como Djamila Ribeiro trabalha o conceito lugar de fala, mas odeia a maneira como ele circula na prática das interações sociais, reforçando o nós versus eles. “O conceito é intrigante como denúncia da maneira como a sociedade organiza, de um lado, quem pode falar e ser escutado e, de outro, quem deve escutar e ser calado, permitindo que a gente problematize essa dinâmica, mas isso é diferente de dizer que quem sofre as opressões é a única pessoa que precisa ser escutada ou que deve falar ou que entende o problema”, reflete. A partir dele, pontua, podemos cobrar que a sociedade não normalize a exclusão de determinados grupos do diálogo. “É possível correlacionar, por exemplo, machismo e baixa participação de mulheres na política institucional, mas nada indica que mulheres, só por serem mulheres, farão diferente, ou melhor, do que os homens. Não podemos cair nessa armadilha. Não há nada a se comemorar por figuras como Damares ocuparem espaços de poder”.

Amara chama atenção para a importância de treinar nossos olhares, de estudar o que já se construiu e fugir do empirismo. “É preciso ler literatura trans? Super, mas que isso não signifique que não temos nada a aprender com Fernando Pessoa”, reflete Amara, que defendeu tese de doutorado na Unicamp sobre A Indeterminação de Sentidos no Ulysses de James Joyce. “Nesse momento, eu tenho sentido bastante falta de uma fala que consiga articular alianças possíveis para um mundo possível, ao invés de só ressaltar diferenças irreconciliáveis”.