Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.

Estudo comprova que coronavírus afeta o cérebro e detalha seus efeitos nas células

Mesmo pessoas que tiveram forma leve da covid-19 podem ter danos no córtex

-

Rede Nordeste, JC

Publicado em 15 de outubro de 2020 às 10:18

- Atualizado há 2 anos

Um estudo brasileiro divulgado nessa terça-feira (13) na plataforma medRxiv comprova que o vírus SARS-CoV-2 é capaz de infectar células do tecido cerebral, tendo como principal alvo os astrócitos. Os resultados revelam ainda que mesmo os indivíduos que tiveram a forma leve da Covid-19 podem apresentar alterações significativas na estrutura do córtex – região do cérebro mais rica em neurônios e responsável por funções complexas como memória, atenção, consciência e linguagem.

A investigação foi conduzida por diversos grupos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e da Universidade de São Paulo (USP) – todos financiados pela FAPESP. Também colaboraram pesquisadores do Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

“Dois trabalhos anteriores haviam detectado a presença do novo coronavírus no cérebro, mas não se sabia ao certo se ele estava no sangue, nas células endoteliais [que recobrem os vasos sanguíneos] ou dentro das células nervosas. Nós mostramos pela primeira vez que ele de fato infecta e se replica nos astrócitos e que isso pode diminuir a viabilidade dos neurônios”, conta à Agência FAPESP Daniel Martins-de-Souza, professor do Instituto de Biologia (IB) da Unicamp, pesquisador do IDOR e um dos coordenadores da investigação.

Os astrócitos são as células mais abundantes do sistema nervoso central e desempenham funções variadas: oferecem sustentação e nutrientes para os neurônios; regulam a concentração de neurotransmissores e de outras substâncias com potencial de interferir no funcionamento neuronal, como o potássio; integram a barreira hematoencefálica, ajudando a proteger o cérebro contra patógenos e toxinas; e ajudam a manter a homeostase cerebral.

A infecção desse tipo celular foi confirmada por meio de experimentos feitos com tecido cerebral de 26 pacientes que morreram de COVID-19. As amostras foram coletadas durante procedimentos de autópsia minimamente invasiva conduzidos pelo patologista Alexandre Fabro, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP). As análises foram coordenadas por Thiago Cunha, professor da FMRP-USP e integrante do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias (CRID).

Os pesquisadores adotaram uma técnica conhecida como imuno-histoquímica, que consiste em usar anticorpos para marcar antígenos virais ou componentes do tecido analisado, como explica Martins-de-Souza. “Por exemplo, podemos colocar na amostra um anticorpo que ao se ligar no astrócito faz a célula adquirir a coloração vermelha; outro que ao se ligar na proteína de espícula do SARS-CoV-2 marca a molécula de verde; e, por último, um anticorpo para marcar de roxo o RNA viral de fita dupla, que só aparece durante o processo de replicação do microrganismo. Quando todas as imagens feitas durante o experimento foram colocadas em sobreposição, notamos que as três cores aparecem simultaneamente apenas dentro dos astrócitos.”

De acordo com Cunha, a presença do vírus foi confirmada nas 26 amostras estudadas. Em cinco delas também foram encontradas alterações que sugeriam um possível prejuízo ao sistema nervoso central.

“Observamos nesses cinco casos sinais de necrose e de inflamação, como edema [inchaço causado por acúmulo de líquido], lesões neuronais e infiltrados de células inflamatórias. Mas só tivemos acesso a uma pequena parte do cérebro dos pacientes, então, é possível que sinais semelhantes também estivessem presentes nos outros 21 casos estudados, mas em regiões diferentes do tecido”, diz Cunha.

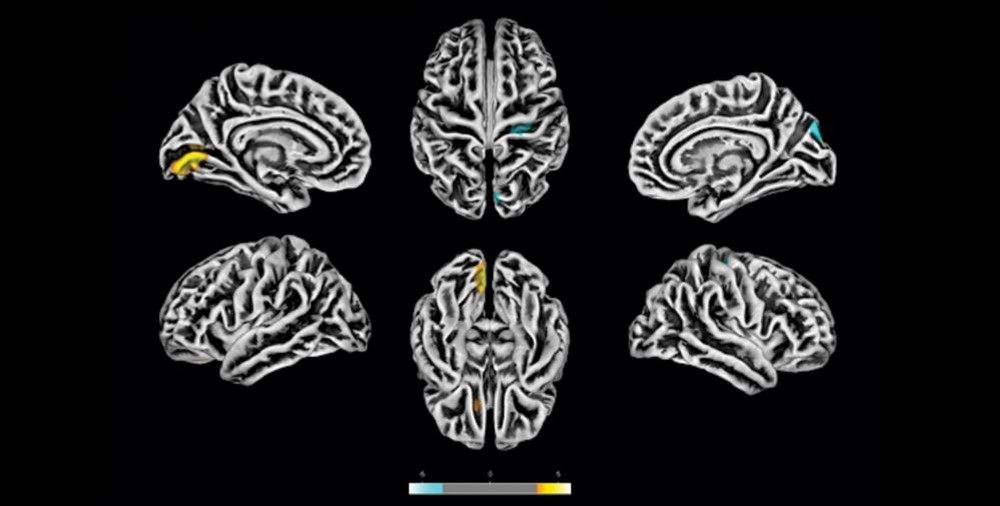

Sintomas persistentes Em outro braço da pesquisa, conduzido na Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp, exames de ressonância magnética foram feitos em 81 voluntários que contraíram a forma leve da COVID-19 e se recuperaram. Em média, as avaliações presenciais ocorreram 60 dias após a data do teste diagnóstico e um terço dos participantes ainda apresentava sintomas neurológicos ou neuropsiquiátricos. As principais queixas foram dor de cabeça (40%), fadiga (40%), alteração de memória (30%), ansiedade (28%), perda de olfato (28%), depressão (20%), sonolência diurna (25%), perda de paladar (16%) e de libido (14%).

“Divulgamos um link para que interessados em participar da pesquisa pudessem se inscrever e, para nossa surpresa, em poucos dias já tínhamos mais de 200 voluntários, muitos deles polissintomáticos e com queixas bem variadas. Além do exame de neuroimagem, eles estão sendo avaliados por meio de exame neurológico e testes padronizados para mensurar o desempenho em funções cognitivas, como memória, atenção e flexibilidade de raciocínio. No artigo apresentamos os primeiros resultados”, conta a professora Clarissa Yasuda, integrante do Instituto de Pesquisa sobre Neurociências e Neurotecnologia (BRAINN).

Foram incluídas na pesquisa somente pessoas que tiveram o diagnóstico de COVID-19 confirmado por RT-PCR e que não precisaram ser hospitalizadas. As avaliações foram feitas após o término da fase aguda e os resultados foram comparados com dados de 145 indivíduos saudáveis e não infectados.

Pela análise dos exames de ressonância magnética foi possível perceber que algumas regiões do córtex dos voluntários tinham espessura menor do que a média observada nos controles, enquanto outras apresentavam aumento de tamanho – o que, segundo os autores, poderia indicar algum grau de edema.

“Observamos atrofia em áreas relacionadas, por exemplo, com a ansiedade – um dos sintomas mais frequentes no grupo estudado. Considerando que a prevalência média de transtornos de ansiedade na população brasileira é de 9%, os 28% que encontramos é um número elevado e alarmante. Não esperávamos esses resultados em pacientes que tiveram doença leve”, afirma Yasuda.

Nos testes neuropsicológicos – feitos para avaliar as funções cognitivas – os voluntários do estudo também se saíram pior do que a média dos indivíduos brasileiros em algumas tarefas. Os resultados foram ajustados de acordo com a idade, o sexo e a escolaridade de cada participante. Também foi considerado o grau de fadiga relatado pelo participante aos pesquisadores.

“A pergunta que fica agora é: serão esses sintomas passageiros ou permanentes? Para descobrir pretendemos continuar acompanhando esses voluntários por algum tempo”, conta a pesquisadora.

Metabolismo energético afetado No Laboratório de Neuroproteômica do IB-Unicamp, coordenado por Martins-de-Souza, foram realizados diversos experimentos com tecido cerebral de pessoas que morreram de COVID-19 e com culturas de astrócitos in vitro para descobrir, do ponto de vista bioquímico, como a infecção pelo SARS-CoV-2 afeta as células do sistema nervoso.

As amostras de necrópsia foram obtidas por meio de colaboração com o grupo do professor da Faculdade de Medicina da USP Paulo Saldiva. Todo o conjunto de proteínas (proteoma) presente no tecido foi mapeado por espectrometria de massas – técnica que permite discriminar substâncias em amostras biológicas de acordo com a massa molecular.

“Ao comparar com resultados de indivíduos não infectados, percebemos que diversas proteínas que estavam com a expressão alterada são abundantes em astrócitos, o que valida os achados obtidos por imuno-histoquímica”, diz Martins-de-Souza. “Nessas células, observamos alterações em diversas vias bioquímicas, principalmente naquelas relacionadas ao metabolismo energético”, conta o pesquisador.

O passo seguinte foi repetir a análise proteômica em uma cultura de astrócitos infectada em laboratório. As células foram obtidas a partir de células-tronco pluripotentes induzidas (IPS, na sigla em inglês), método que consiste em reprogramar células adultas (provenientes da pele ou de outro tecido de fácil acesso) para fazê-las assumir estágio de pluripotência semelhante ao de células-tronco embrionárias. Esta primeira parte foi realizada no laboratório do professor da UFRJ Stevens Rehen, no IDOR. Em seguida, o time de Martins-de-Souza induziu, por meio de estímulos químicos, as células IPS a se diferenciarem em células-tronco neurais e depois em astrócitos.

“Os resultados foram parecidos com os da análise feita no tecido obtido por necrópsia, ou seja, indicaram disfunção no metabolismo energético. Fizemos então uma análise metabolômica [do conjunto de metabólitos produzidos pelos astrócitos em cultura], que indicou alteração no metabolismo de glicose. Por algum motivo, o astrócito infectado passa a consumir mais glicose do que o normal e, apesar disso, os níveis de piruvato e de lactato – os dois principais substratos energéticos – estão bastante diminuídos na célula”, conta.

Como explica o pesquisador, lactato é um dos subprodutos do metabolismo da glicose e o astrócito exporta esse metabólito para o neurônio, que o utiliza como fonte de energia. As análises in vitro mostraram que a quantidade de lactato no meio de cultivo das células estava normal, embora estivesse reduzida em seu interior. “Aparentemente o astrócito se esforça para manter o fornecimento do substrato energético para o neurônio em detrimento de seu próprio funcionamento”, comenta Martins-de-Souza.

Como resultado desse processo, as mitocôndrias dos astrócitos – organelas responsáveis pela produção de energia – passaram a funcionar de forma alterada, o que pode influenciar os níveis cerebrais de neurotransmissores como o glutamato (que excita os neurônios e está relacionado com a memória e o aprendizado) e o ácido gama-aminobutírico (GABA, capaz de inibir o disparo neuronal excessivo e promover sensação de calma e relaxamento).

“Em outro experimento, tentamos cultivar neurônios nesse meio em que antes estavam sendo cultivados os astrócitos infectados e observamos que as células morrem mais do que o esperado. Ou seja, esse meio de cultivo ‘condicionado pelos astrócitos infectados’ diminuiu a viabilidade dos neurônios”, conta Martins-de-Souza.

Segundo o pesquisador, os achados descritos no artigo – ainda em processo de revisão por pares – vão ao encontro de diversos trabalhos já publicados, que apontaram possíveis manifestações neurológicas e neuropsiquiátricas da COVID-19, mas dá um passo além.

“Havia ainda uma grande dúvida: a disfunção cerebral seria decorrente da inflamação sistêmica ou o vírus estaria prejudicando diretamente o funcionamento das células nervosas ao infectá-las? Nossos resultados indicam que o SARS-CoV-2 pode de fato entrar nas células cerebrais e afetar seu funcionamento”, diz.

Na avaliação de Cunha, a próxima pergunta a ser respondida é como o vírus chega ao sistema nervoso central e qual é o mecanismo usado para entrar nos astrócitos – o que pode dar pistas para possíveis intervenções capazes de barrar a infecção.

“Também pretendemos fazer experimentos com camundongos geneticamente modificados para expressar a ACE2 humana [principal proteína usada pelo vírus para infectar as células]. A ideia é confirmar nesses animais se há uma relação de causa e efeito, ou seja, se a infecção por si só é capaz de induzir as alterações que observamos nos cérebros dos pacientes”, adianta Cunha.

Marcelo Mori, professor do IB-Unicamp e integrante do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades (OCRC), destaca que a pesquisa só foi possível graças à colaboração de pesquisadores com formações e expertises variadas e complementares. “Este é um exemplo de que para fazer ciência de qualidade e competitiva é preciso aliar esforços interdisciplinares. É difícil competir internacionalmente se ficarmos apenas dentro do nosso laboratório, limitados às técnicas que conhecemos e aos equipamentos que temos acesso”, afirma.

Ao todo, o artigo tem 74 autores. Os experimentos foram conduzidos por quatro pós-doutorandos: Fernanda Crunfli, Flávio P. Veras, Victor C. Carregari e Pedro H. Vendramini.

Tanto o OCRC quanto o CRID e o BRAINN são Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) financiados pela FAPESP. O apoio da Fundação também se deu por meio de outros sete projetos.