Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.

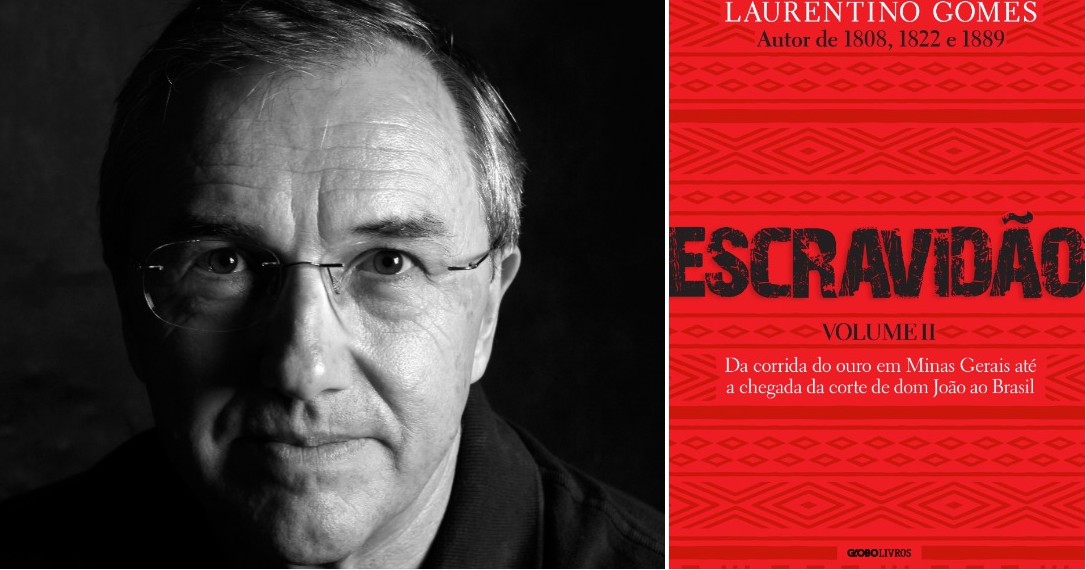

Laurentino Gomes: ‘A escravidão explica muitas das nossas dificuldades do presente’

No volume II de 'Escravidão', escritor apresenta detalhado retrato do século XVIII, auge do sistema escravocrata

-

Ana Pereira

Publicado em 19 de junho de 2021 às 16:00

- Atualizado há 2 anos

Duas cenas descritas pelo escritor Laurentino Gomes no livro Escravidão, ambas em Salvador, nos ajudam a entender a complexidade do assunto: no dia 22 de outubro de 1750, uma procissão comandada pelo embaixador africano Churumá Nadir parou o centro da cidade e deixou os baianos abismados em ver um homem negro naquela posição tão distinta; já em 11 de maio de 1770, o negro João de Oliveira, que acabara de chegar no porto da cidade com um navio negreiro, foi detido como possível escravo fugitivo, quando na verdade ele era o negociante responsável pela carga de 122 vidas humannas que tentava negociar.

São dezenas de histórias como estas que materializam e traduzem bem o que aconteceu no Brasil no século XVIII, tema do livro Escravidão: Da Corrida do Ouro em Minas Gerais até a Chegada da Corte de Dom João ao Brasil (Globo), volume II da trilogia iniciada por Laurentino em 2019, que será lançado terça-feira (22), confiando “no poder da internet e dos eventos virtuais”. Apesar do atraso no lançamento, Laurentino diz que a pandemia acabou impulsionando a produção, já que não lhe restou mais nada a fazer, senão escrever.

Em apenas cinco meses, ele costurou as 500 páginas da narrativa fluente, que combina a pesquisa e revisão bibliográfica com o olhar jornalístico que reúne histórias impressionantes, duras mas fundamentais para entender a escravidão e seus desdobramentos.

Laurentino visitou oito países africanos (foco do volume I) e muitos estados do Brasil, incluindo a Bahia. As viagens foram fundamentais para quebrar a frieza histórica e ampliar a visão monocromática do escravismo brasileiro. O que inclui, por exemplo, mostrar os diferentes processos de alforria e resistência negra o papel das mulheres. Os cem anos retratados no livro representam o auge do sistema escravocrata. Só para o Brasil, foram trazidos 2 milhões de africanos, e um dos principais impulsos foi a descoberta das minas de outro e diamante, como mostra o autor. “Em Ouro Preto, deslumbrei-me diante de igrejas, museus, casarões e antigas minas de ouro, tudo fruto do trabalho escravo”, afirma o autorda da trilogia histórica 1808, 1822 e 1889, lançados a partir de 2008, que se tornaram um dos maiores sucessos não ficcionais nacionais. As publicações lhe renderam prêmios como o Jabuti e o da Academia Brasileira de Letras e venderam mais de 2,5 milhões de exemplares.

Em 2019, lançou o primeiro volume da trilogia Escravidão, que cobria um período de 250 anos, do primeiro leilão de africanos cativos em Portugal, em 1444, até a morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Confira a entrevista de Laurentino ao CORREIO. . Balança de Pesar Escravos que está no Museu de Artes e Oficios de Belo Horizonte (Foto: Divulgação) O senhor define o século XVIII no Brasil como “agitado e rebelde”. Quais foram as principais transformações que aconteceram nestes 100 anos, a partir da perspectiva da escravidão? O século XVIII foi marcado por grandes profundas mudanças na história humana, como o Iluminismo, a Revolução Industrial na Inglaterra, a Independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e a Inconfidência Mineira. Uma dessas transformações, o nascimento do abolicionismo britânico, levaria ao fim da própria escravidão na América no século seguinte. Havia, porém, uma grande contradição nesse discurso revolucionário. Com exceção do abolicionismo, eram todas transformações brancas, que deixavam à margem da população negra e escravizada, a esta altura calculada em milhões de seres humanos em todo o continente americano. Foi essa a grande contradição do agitado e rebelde século XVIII. Os documentos, manifestos e discursos falavam em liberdade, direitos para todos, participação popular nas decisões, mas seus autores conviviam naturalmente com a escravidão, como se a defesa dessas ideias não dissesse respeito aos negros. A Revolução Francesa manteve uma atitude ambígua em relação à escravidão. Em 1791, a assembleia nacional francesa chegou a condenar a escravidão, “em princípio”, fazendo, porém, a ressalva de que a imediata extensão dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada alguns anos antes pela revolução, poderia resultar “em grandes malefícios”. Alguns expoentes do Iluminismo, caso do inglês David Hume, do alemão Immanuel Kant e dos franceses Voltaire e Montesquieu, sustentavam que os negros eram naturalmente inferiores aos brancos, sancionando dessa forma a ideologia racista que justificava o cativeiro africano. Assim também seria na Inconfidência Mineira. A lista dos senhores de escravos envolvidos na revolta é longa e constrangedora. Incluindo Tiradentes, que era dono de seis escravos no ano em que foi enforcado, no Rio de Janeiro. Mesmo a Conjuração Baiana, de 1798, que teve grande participação de negros e mestiços, foi marcada por essa grande contradição. Um de seus líderes, o médico Cipriano Barato, era também dono de escravos.

Podemos pensar na febre do ouro nas Gerais, Mato Grosso e Goiás no século XVIII como uma Serra Pelada do passado? Exatamente isso. Uma onda de fome, violência e criminalidade assolou o interior do Brasil durante a corrida do ouro e dos diamantes. Milhares de pessoas abandonaram suas casas, terras e famílias e partiram em busca de riqueza fácil nas novas áreas de mineração. Em 1709, havia cerca de 30 mil pessoas nos garimpos de Minas Gerais. Meio século mais tarde, em 1776, o número se tinha multiplicado por dez. Com cerca de 320 mil habitantes, um quinto do total da população brasileira, a capitania concentrava também o maior plantel de africanos escravizados de todo o continente americano. Segundo relatos do padre André João Antonil, os recém-chegados viviam em condições precárias e anárquicas, sem lei ou controle algum. Os crimes ficavam sem punição. Matavam-se pessoas à luz do dia, em ritos de grande crueldade. Os corpos eram esquartejados ou queimados. Milhares de pobres e destituídos morreram sem ter o que comer. O custo de vida explodiu. Exatamente como ocorreria em Serra Pelada quase dois séculos mais tarde.

Em que medida a necessidade de mão de obra para trabalhar na extração do ouro e do diamante e atingir as altas expectativas da corte portuguesa tornou a escravidão no Brasil mais violenta e duradora? A corrida para as zonas de mineração e o aumento da procura por mão-de-obra cativa africana tornou a escravidão corriqueira e banal no Brasil do século XVIII. Esse fenômeno me surpreendeu bastante, tanto que decidi abrir o texto de introdução do livro descrevendo um objeto hoje existente no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. É uma balança de pesar de escravos, usada para definir o valor de seres humanos antes de leilões de praça pública, da mesma forma como, na época, se usavam balanças para pesar bois, porcos, galinhos, queijos, sacos de farinha de trigo, de feijão e de arroz. Por volta de 1750, negros escravizados eram vistos numa sucessão ininterrupta de colônias europeias que se desdobravam do Canadá até o sul da Argentina e do Chile atuais. Os brancos formavam uma minoria relativamente insignificante. Leilões em praça pública para a venda de pessoas no atacado e no varejo se tornaram cenas habituais, especialmente nos três principais portos de entrada dos navios negreiros – Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Nessas ocasiões, homens e mulheres eram lavados, depilados, esfregados com sabão, untados com óleo de coco ou dendê, pesados, medidos, examinados e apalpados em suas partes íntimas, obrigados a correr, pular e exibir a língua e os dentes. Ao término desse metódico ritual, vendedores e compradores acertavam o preço de acordo com a idade, o sexo e o vigor físico dos cativos que, em seguida, eram marcados a ferro quente com as iniciais da fazenda ou do nome do seu novo proprietário. Pintura de mulher negra da Bahia de autor desconhecido. A ourivessaria era uma das especialidades africanas (Divulgação) O senhor poderia falar um pouco sobre as viagens que fez pelo Brasil durante a pesquisa e em que maneira elas contribuem para as narrativas do livro? Há uma importante mudança de foco geográfico neste segundo volume da trilogia. O primeiro volume, lançado em 2019, se concentrou no continente africano. Pela óbvia razão de que, ao estudar a escravidão, é preciso começar sempre pela África. Ao todo, fiz cinco viagens a oito países africanos, onde conheci as rotas, os castelos e as feitorias de onde saíram os escravos brasileiros. Para este segundo livro, o foco da pesquisa foi o Brasil, especialmente Minas Gerais da corrida do ouro e do diamante. Em Pernambuco, visitei antigos engenhos de açúcar. Na Serra da Borborema, agreste paraibano, participei de rodas de conversas com as moradoras dos quilombos Cruz da Menina e Caiana dos Crioulos. Também visitei quilombos em Alagoas, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Em Diamantina, antigo arraial do Tijuco, centro da mineração de diamantes no século xviii, percorri a pé trechos do Caminho dos Escravos que margeia o rio Jequitinhonha. Em Ouro Preto, deslumbrei-me diante de igrejas, museus, casarões e antigas minas de ouro, tudo fruto do trabalho escravo. No Rio de Janeiro, estive no Cais do Valongo, o mais importante entreposto do tráfico negreiro da América no final do século XVIII.

Na Bahia, especificamente, o que encontrou de mais interessante? Na Bahia, o meu interesse maior se concentrou nas crenças e costumes que serviram de alicerce na construção da grande, bela e também sofrida África que hoje temos no coração do Brasil. Na verdade, são muitas Áfricas, como uma com suas características e seus encantos particular. Em Cachoeira, Recôncavo Baiano, fui testemunha de uma noite de beleza e encantamento ao acompanhar o rufar dos tambores que ditavam o ritmo das danças de vuduns e orixás de um terreiro de candomblé de tradição jeje-mahi, o Rumpame Ayono Runtoloji, fundado em 1952 por Gaiaku Luiza e hoje sob responsabilidade de sua sobrinha, Gaiaku Regina. Também tive a oportunidade de conhecer e entrevistar pessoas que me ajudaram a entender melhor o universo cultural dos escravos e seus descendentes, incluindo as religiões de matriz africana, infelizmente hoje também alvo de agressões por parte de grupos de outros credos fundamentalistas. Livros, artigos e ensaios acadêmicos produzidos na Bahia por intelectuais como Antônio Risério, Luís Nicolau Parés, João José Reis, Kátia Mattoso, Luiz Mott, Renato da Silveira e Yeda Pessoa de Castro foram de grande valia no meu trabalho. Sou muito grato a todos eles.

Histórias como a do ex-escravo João de Oliveira, além de impressionantes, ajudariam a ampliar o que o senhor chama de “visão monocromática do escravismo brasileiro”? João de Oliveira é um personagem fascinante e mostra o quanto a escravidão era um processo complexo, repleto de nuances surpreendentes que, muitas vezes contrariam algumas noções hoje já superadas a respeito do comportamento do escravo dentro do sistema escravista. Africano de nascimento, João de Oliveira era um escravo traficante de gente escravizada. Segundo o historiador e etnógrafo Pierre Verger, João de Oliveira teria nascido por volta de 1700 na atual Nigéria, em um local próximo à região em que, na primeira metade do século XVIII, se desdobraria a violenta guerra civil entre os reinos do Daomé e de Oió. Ali teria sido capturado e vendido, ainda criança, para o capitão de um navio negreiro que seguia para Pernambuco. Ao chegar ao Recife, foi comprado por um casal e batizado com nome cristão. Por volta de 1733, já adulto, mas ainda na condição de escravo, foi enviado de volta à Nigéria, aparentemente munido de recursos do seu proprietário, com a missão de comprar cativos em seu nome. Como era um homem inteligente e empreendedor, passou ganhar dinheiro cobrando comissões dos fornecedores locais de cativo. Dessa forma, acumulou poupança suficiente para comprar a sua própria alforria. Depois disso, passou os 37 anos seguintes no continente africano, ao longo dos quais prestou contas escrupulosamente ao seu antigo amo de todas as transações lá efetuadas. Em outras palavras, João de Oliveira passou a traficar escravos com o propósito de deixar de ser escravo. É um exemplo de que os escravos nem sempre foram agentes passivos dentro do regime de cativeiro. Muitos deles foram como agentes de seu próprio destino, negociando espaços dentro da sociedade escravista, organizando irmandades religiosas, formando um sistema complexo de apadrinhamento, parentesco e alianças que muitas vezes incluíam participar dos negócios ou defender os interesses de seus senhores, desde que isso resultasse em benefícios concretos para si e seus familiares. Quadro Carga das Canoas (Oscar Pereira da Silva): a mineração provocou uma grande migração no Brasil (Divulgação) O senhor mostra que, neste período focado no livro, quase ninguém no Brasil conseguiria escapar da escravidão ou dos seus desdobramentos: seja fazendo parte da engrenagem ou se beneficiando dela. A escravidão era um sistema totalmente globalizado? No século XVIII, a comercialização de seres humanos se consolidou como o maior negócio do mundo. Movimentava milhares de compradores e vendedores, tripulantes de navios negreiros, fornecedores de crédito e mercadorias na Europa, na América, na África e até mesmo na Ásia. Na África, o impacto do tráfico negreiro seria enorme. A demanda cada vez maior por cativos e os preços crescentes pagos por eles desorganizou a economia do continente. Antigas atividades produtivas, como tecelagem, metalurgia, agricultura e pecuária, foram deixadas de lado sob a pressão do comércio escravista. Em lugar delas, instaurou-se um aumento crescente nas taxas de violência. A escravidão era um fato da vida aceito, praticamente sem questionamentos, por brancos, negros, livres ou cativo. Mesmo irmandades religiosas de negros e mestiços eram donas de escravos, uma vez que esse era o costume aceito por todos. Pessoas cativas almejavam a alforria, o que nem sempre era sinônimo de abolicionismo. Uma vez conquistada a liberdade legal, inúmeros ex-escravos se tornaram também donos de escravos. As alforrias eram um fenômeno relativamente comum no Brasil escravista, como explico em um dos capítulos desse livro. Havia diversas maneiras pelas quais um escravo poderia alcançar a liberdade. Muitos negros alforriados ascenderam socialmente, alcançaram prestígio social e acumularam bens e riquezas, que incluíam numeroso plantel de escravos. Assim como outros aspectos da escravidão, o papel das mulheres foi pouco estudado e minimizado. Neste volume o senhor mostra que muitas delas exerceram papel de protagonismo e foram peças importantes nos processos de busca de mudança social. Poderia falar um pouco delas? As mulheres desempenharam um papel fundamental na construção da sociedade negra e mestiça do Brasil de hoje, embora isso nem sempre seja devidamente reconhecido nos livros didáticos. Em geral, na época da escravidão realizavam serviços domésticos, mas também trabalharam nas lavouras de cana-de-açúcar e nos engenhos, em jornadas tão extenuantes quanto a de seus companheiros homens. No Nordeste, chegaram a labutar na criação de gado, como vaqueiras e curraleiras. Em um Brasil ermo e isolado, em que não existiam médicos e hospitais, foram benzedeiras e curandeiras. Algumas chegaram a ser donas de engenhos, fazendas, minas de ouro, vendas, tabernas e variados outros negócios. Mulheres negras foram protagonistas de inúmeras histórias de resiliência e superação que mudaram a paisagem escravista brasileira. Nessa condição agiram ativamente não apenas para conquistar a liberdade de seus maridos e filhos, mas também para transformar a sociedade em que viviam. Ocuparam cargos importantes na direção de irmandades religiosas, fundaram terreiros de candomblé, se elegeram “rainhas” de comunidade negras, lideraram quilombos, administraram fazendas, participaram da mineração de ouro e diamante. E muitas também, depois de libertas, foram donas de escravos. Um caso muito famoso, que também descrevo nesse livro, é o de Chica da Silva, que nasceu escrava na atual região de Diamantina, casou-se com o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira, se tornou uma grande dama da sociedade local e, ao final da vida, era dona de grande número de cativos. O estudo do papel da mulher no Brasil escravista é um dos temas mais fascinantes na disciplina de história. Podemos comparar, de alguma maneira, a tragédia que se abate sobre o mundo, com contornos tão graves no Brasil, a algum cenário nestes mais de 500 anos de história ? A escravidão em si é essa grande tragédia. Infelizmente, não está congelada, acabada e presa no passado. É uma realidade presente no mundo e no Brasil de hoje. Também explica muitas das nossas dificuldades do presente. Alguns dos grandes abolicionistas do século XIX, como o pernambucano Joaquim Nabuco e os baianos André Rebouças e Luiz Gama, diziam que não bastava acabar com a escravidão. Era preciso também enfrentar o seu legado, dando terra, trabalho, educação e oportunidades aos ex-cativos e seus descendentes. Essa segunda abolição o Brasil jamais fez. Nossa população afrodescendente foi abandonada à própria sorte. O resultado está hoje nas estatísticas e indicadores sociais, onde a nossa população negra aparece como a parcela da sociedade com menos oportunidades e a que mais sofre com a violência e a desigualdade social crônicas no Brasil. Um segundo legado da escravidão é o preconceito. É uma marca terrível das nossas relações sociais, embora sempre procuremos disfarçá-la construindo mitos a respeito de nós mesmos, como, por exemplo, a ilusão de que seríamos uma grande e exemplar democracia racial. O noticiário do dia a dia se encarrega de desmentir isso. A escravidão é um tema que incomoda muita gente, porque desmente os nossos mitos mais arraigados. Uma segunda abolição significa enfrentar de forma corajosa e decisiva o problema da desigualdade social e da violência decorrente do racismo e no Brasil.

Na última parte da trilogia o senhor vai falar sobre a herança da escravidão. O que o senhor acha do movimento mundial, com implicações aqui mesmo em Salvador, de querer banir monumentos que homenageiam traficantes ou outras personalidades que se beneficiaram da escravidão? Esse tema exige muito cuidado, reflexão e discernimento. Eu não tenho nada contra erguer ou derrubar estátuas, desde que isso seja feito de forma organizada, com respeito pelas opiniões alheias e como resultado de discussões mais aprofundadas sobre o significado dessas homenagens. Podemos, sim, remover de praça pública uma estátua, como a de Borba Gato, em São Paulo, que, por sinal, é muito feia. Mas o ideal é que essa decisão viesse depois que tivéssemos a oportunidade de estudar e refletir sobre o seu significado e por que razões esse homem caçador de índios e acusado de assassinato em Minas Gerais foi promovido à condição de herói em um bairro da maior metrópole brasileira. Derrubar estátuas não pode se confundir com vandalismo puro e simples, que muitas vezes resulta na derrubada ou na destruição de monumentos apenas como resultado de incitamento de determinados grupos em redes sociais. Caso contrário, não poderemos condenar o Talibã e o Estado Islâmico quando, em nome de fundamentalismo religioso, implodirem estátuas de Buda no Afeganistão ou atacarem as ruínas de Palmira no Síria. Estátuas, museus, palácios e monumentos são parte do patrimônio histórico. O Brasil é um país que não preserva nem respeita seu patrimônio histórico, artístico e cultural. Também por isso acho que professores, educadores e formadores de opinião não deveriam estimular comportamentos de catarse coletiva que resultam na destruição indiscriminada de monumentos. Permitir que pessoas ataquem estátuas de forma impulsiva só porque alguém sugeriu isso em redes sociais é perigoso e irresponsável. O império brasileiro foi responsável pela manutenção do maior sistema escravista do hemisfério ocidental por quase meio século. Nem por isso acho que se deveria atacar ou demolir o Museu Imperial de Petrópolis. Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira, era dono de seis escravos. Nem por isso acho que devamos derrubar suas inúmeras estátuas hoje espalhadas por todo o Brasil.

FICHA

Escravidão – Volume II: Da Corrida do Ouro em Minas Gerais Até a Chegada da Corte de Dom João ao Brasil

Autor: Laurentino Gomes

Editora: Globo

Preço: R$ 59,90 (512 páginas)